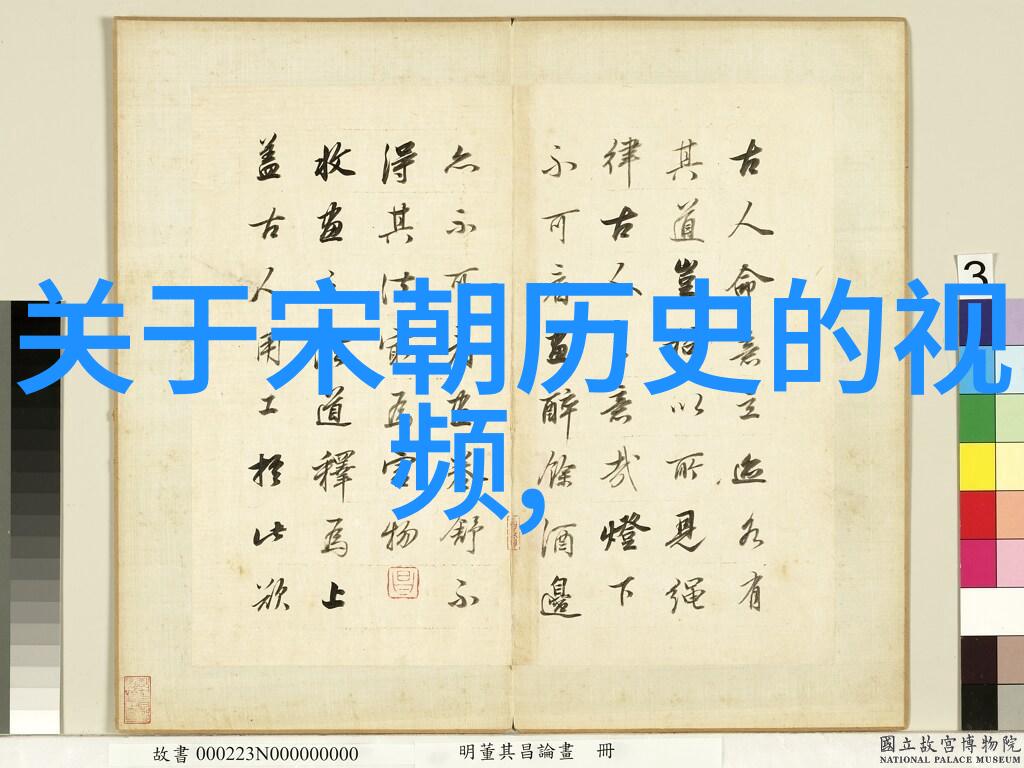

在中国封建社会,族谱不仅是家族成员的名录,也是家族历史、文化和血缘关系的象征。明朝时期,这种家庭传承的重要文献被称为“族谱简图”,它记录了家族成员的姓名、生辰、婚姻状况以及其他与家族关联的人物信息。

明朝族谱简图通常由家长或族长负责编纂,每次更新都需要经过严格审批,以确保其准确性和完整性。在编纂过程中,族谱往往会附带一些重要人物的事迹,如功绩、仕途等,这些都是对家族荣耀的一种展示。

例如,在《明史》中有记载,一些著名世家的族谱简图就非常详尽,其中包括清华大学前身——国子监书院的创始人郭守敬家族。他的后代们通过不断地努力学习和创新,不断提升自己的学术水平,最终成为了一线人才,为国家贡献了宝贵的人才。

除了这些显赫成就之外,许多普通百姓也留下了他们平凡而又坚韧不拔的心灵足迹。如一位农民家庭,他们虽然生活在偏远山区,但依然勤劳耕作,积极参与村里的集体活动,并且始终保持着与邻里间友好相处的情谊。这份简单而纯真的生活态度,被后来的子孙辈视为祖先精神的一部分。

然而,与此同时,明朝时期也出现了一些问题,如私刻、私改等现象,使得一些族谱简图失去了原有的真实性。而对于那些没有机会拥有正式文本记录的情况下,只能通过口头传统来保存这份珍贵的文化遗产,这样的情况更容易受到时间和环境影响导致遗忘。

随着时代的发展,现在我们可以从博物馆、档案馆等地方找到很多珍贵的手稿版本,而现代科技手段也使得数字化存储成为可能,使得这些历史资料能够更加安全地被保护并传承下去。因此,无论是在纸面上的文字还是现在数字化存储中的数据,对于研究者来说,都是一笔不可多得的宝库,可以帮助我们更深入地了解那个时代人们如何看待自己所在的地位,以及他们如何将这种认知转化为行动,从而影响周围世界。

总之,明朝族谱简图不仅是一个记录名字的地方,它还反映了一个时代人的价值观念以及他们对于身份认同的一种表达方式,是研究古代社会结构及个体身份感受的一个重要窗口,同时也是探索中华民族共同体意识的一个关键路径。