康熙盛世下的鼎立之策

康熙帝即位后,面对内忧外患,他采取了一系列措施来巩固中央集权和经济发展。他实行了“御史中丞制度”,增加了地方官吏的责任,确保了中央对地方的控制。同时,他推行“三藩政策”,通过分封边疆地区,以稳定民族关系和防御外敌。此外,康熙帝还重视教育事业,将学术界与皇室紧密相连,使得科举制度更加公平,从而培养了一批优秀人才,为大清朝提供了强大的文化和思想基础。

雍正年间的大规模改革

雍正帝继承父亲康熙的一系列改革措施,并加以深化。他下令整顿户部财政,解决长期积累的问题,同时严格节约开支,大幅减少宫廷奢侈消费。雍正也注重军事建设,对八旗军队进行改组,加强纪律管理,以提高战斗力。此外,他还进一步完善法律体系,如《大清会典》等,这些都为大清朝带来了较高的政治效率和社会秩序。

乾隆时期的大一统理念

乾隆年间,大清朝达到鼎盛时期,其版图囊括亚洲绝大部分地区。乾隆帝推崇儒家思想,将其融入国家治理之中,提倡“天命”观念,即认为皇帝是上天赐予的人选,是国家、民族、人民的至高无上的领袖。在此背景下,大一统成为乾隆时代重要的政治理念之一,它不仅体现在行政上,更体现在文化、宗教以及族群等多方面。

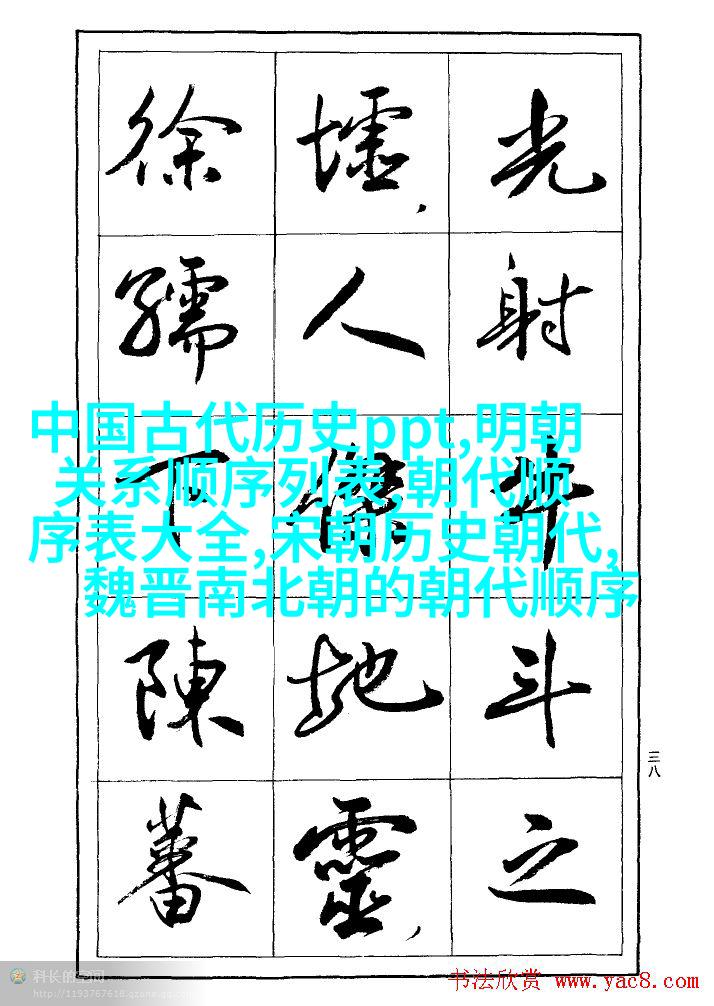

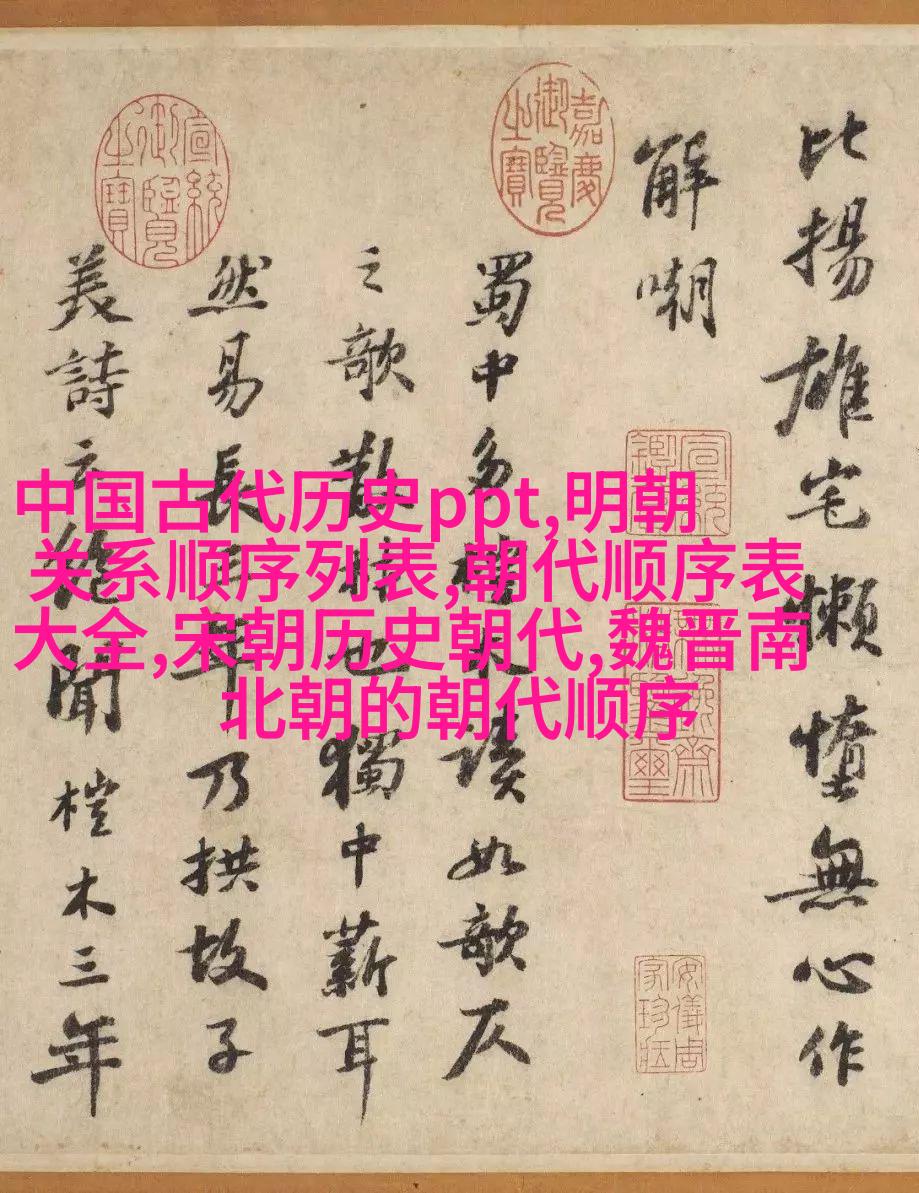

文化繁荣与艺术创造

大清朝期间尤其是雍正、乾隆两代,对文人墨客给予极大的保护与鼓励。这一时期出现了许多著名文学作品,如蒲松龄的小说《聊斋志异》,还有很多书画艺术家的作品流传至今。大规模建筑工程如颐和园也在这段时间里兴建,这些都是对当时文化繁荣的一个印证。

经济发展与商贸交流

在科技进步和市场需求驱动下,大明末年开始逐渐向前看。大陆及海上丝绸之路重新开放,与东南亚、中亚等地建立起广泛的经济联系。中国商品如瓷器、大炮等在世界范围内享有盛誉,而来自欧洲、日本、新西兰等地的手工艺品,也被引入中国市场,为民众带来了新的生活方式。

衰退阶段中的种种因素分析

随着时间流逝,大国往往会遇到各种挑战。大清朝晚期面临的是由内部腐败、私人势力扩张及外部压力叠加造成的问题。一方面,由于长期战争消耗,以及宦官专权导致政府失去有效领导,一切问题便无法得到妥善处理;另一方面,由于鸦片战争之后英国及其盟友不断侵犯中国领土,不断开辟新口岸,最终导致中华帝国不得不签订不利条约,这对于维护国家主权产生重大影响。而这些问题共同作用,最终导致了这一伟大的帝国走向衰落。

标签: 中国古代历史ppt 、 朝代顺序表大全 、 明朝 关系顺序列表 、 宋朝历史朝代 、 魏晋南北朝的朝代顺序