在中国历史上,明朝是以北京为首都的一段时期,但在其前期和后期也有几个重要时刻将南京设立为临时或实际上的都城。这些转变背后不仅反映了政治局势的变化,也展示了当时社会经济发展状况和军事战略需要。

明初之选:朱元璋建立明朝之后,首先选择南京作为北伐总部,这一决定体现了他对江山社稷重视程度,同时也凸显了南京地理位置的重要性。位于长江中游的南京控制着大批人口密集、经济发达地区,对于统一全国具有不可忽视的地缘优势。

都城迁移:1398年朱元璋正式宣布从原来的行在(行宫)迁至建康府,即今之南京,并开始修缮城市,扩充防御工事,将其打造成一个坚固且美观的大都市。这次迁移标志着建康正式成为明代第一都会,有“东方巴黎”之称,是一个文化、艺术和商业中心。

政治稳定与建设:自从成化十四年(1478年),由于北方边疆动荡,国库空虚,以及天灾人祸频发等原因,使得北京成为不稳定的所在地,因此皇帝不得不考虑其他安全可靠的地方来确保政权稳定。在这个背景下,都城逐渐向更为安全的地方转移,最终确定在宁国府(今安徽省芜湖市)。

南京再次被提拔:直到正德末年(约1550年代),随着外患加剧以及内忧外患交迫的情况下,再次将都城由北京迁往宁国府,以便更好地应对来自蒙古等少数民族的威胁。此举进一步巩固了江南省地区对于中央政府的地位,并增强了地方官员对于中央政策执行力度。

文化繁荣与学术交流:作为临时都城期间,南京都会展现出一种特殊的情景,那就是文化繁荣与学术交流相结合。在这里,不仅有大量文人墨客聚集,更有许多书院、道观及寺庙,它们成为了学习传统知识、探索新思想以及研究科技科学的地方。这样的环境促进了一系列学术活动,如科举考试制度改革等,为整个社会带来了积极影响。

后续发展趋势:尽管最终明朝仍然以北京作为官方首都是,但是通过这几次设立南京为都,可以看出明末政治动荡导致国家实力削弱,而各地独立力量日益增强,加上来自满清入侵压力的共同作用,使得国家形态发生重大变化,最终导致1644年的失守事件。因此,无论是从历史演变还是未来发展角度来看,都值得我们深入思考关于中国历史的一些基本问题,比如如何维护中央集权,以及如何平衡不同区域之间的人口流动和资源分配问题。

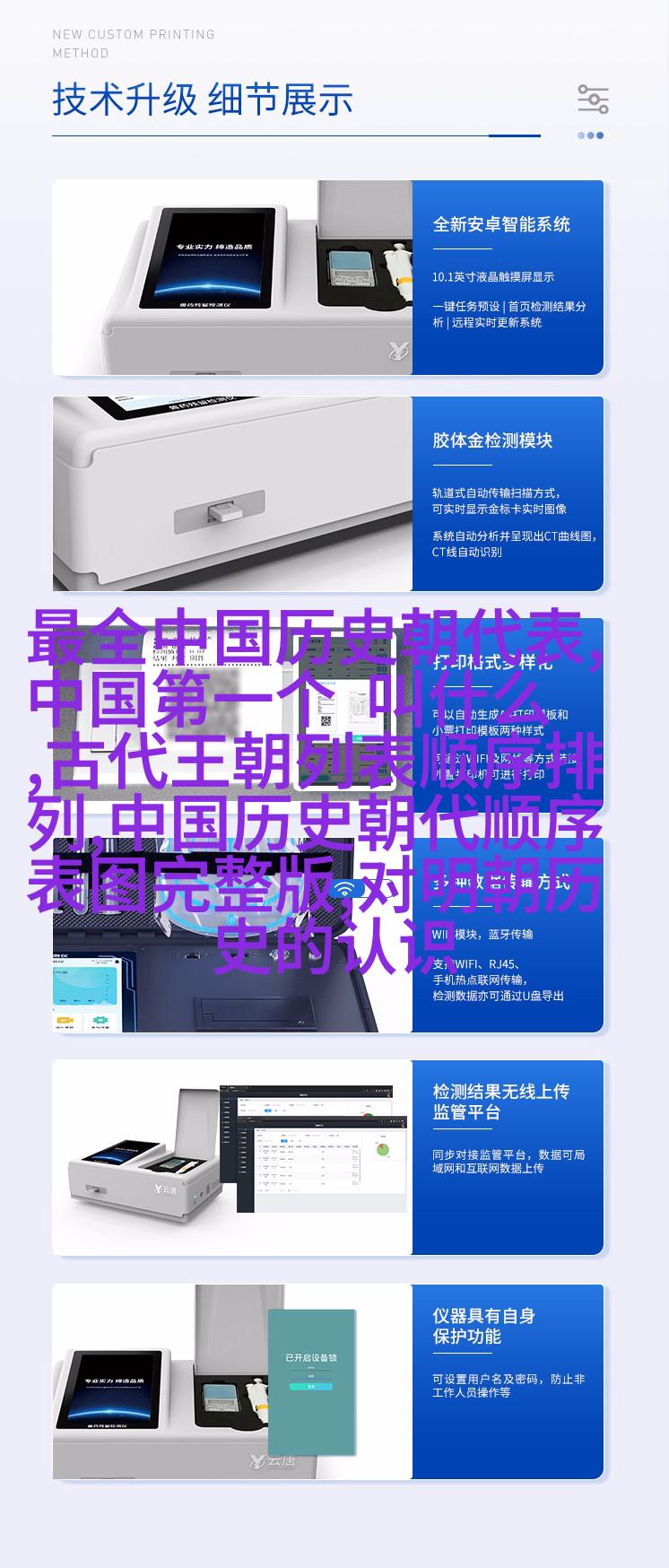

标签: 古代王朝列表顺序排列 、 最全中国历史朝代表 、 中国第一个 叫什么 、 对明朝历史的认识 、 中国历史朝代顺序表图完整版