在古代中国的书法界,提到“四大家”,人们自然会想到王羲之、颜真卿、张择端和欧阳询。然而,在这群巨匠中,有一位名叫黄道周的人物,他虽然不如前三位那般闻名遐迩,但他的书法艺术同样值得我们去探索。

黄道周,1585年出生于福建漳浦(今属福建),1646年逝世。他的一生充满了学问与才艺,不仅是明代著名的学者,更是一位工于书画的艺术家。在天启二年的进士考试中,他以优异的成绩荣获礼部尚书职务,并在南京建立了自己的武英殿大学士之职。他的谥号为忠烈,是他人生的一个高峰。

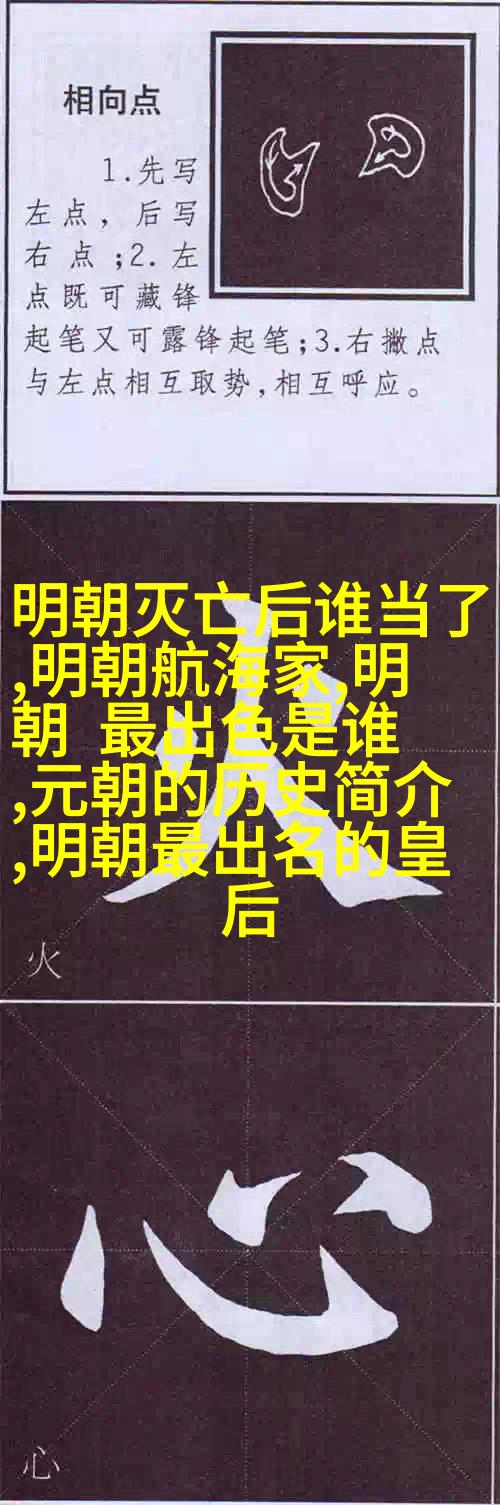

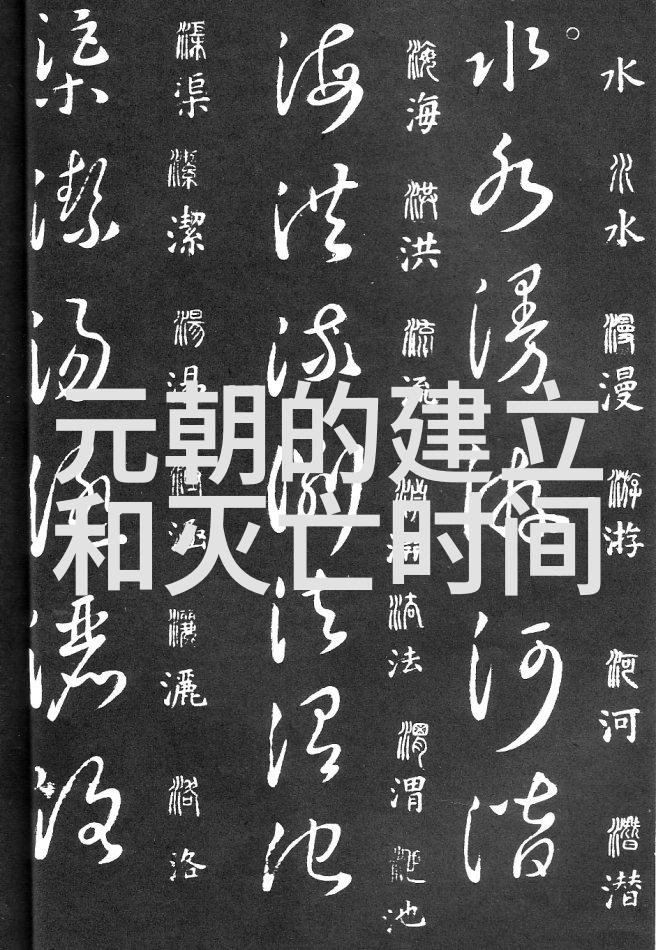

尽管如此,黄道周最为人称道的是他的书法。据《快雪堂题跋》记载,他楷字“遒媚、直逼钟(繇)、王(羲之)。”这意味着他对传统楷体有着深刻理解,同时又能够创新,使其作品独具特色。此外,他还擅长行草和隶草,每一种都展现出了不同的风格与魅力。

在众多著作中,《儒行集传》、《石斋集》、《易象正义》、《春秋揆》、《孝经集传》等都是他留下的宝贵遗产。而他的诗文作品也广受欢迎,如《行书七言律诗》,以及藏于天津市艺术博物馆的大型绢本《诗翰册》,每幅均纵24.9厘米,横29厘米,为后人的研究提供了极大的参考价值。

台北故宫博物院中的《石渠宝笈三编》的记录显示,这些作品中的楷書詩篇创作时间是崇祯十二年,即1639年。这时期的黄道周已经55岁,但依然能够精心制作出如此精美的小品,这无疑证明了他晚年的生活状态十分安宁,也反映出了他对文化事业持久不衰的情怀。

总结来说,黄道周虽然没有进入历史上广泛认可的大师级别,但他的书法确实占据了一席之地。在明末的繁复环境下,他勇敢地打破宋元沉闷的风格,而是直接取材六朝,以清劲腴润相结合,从而形成了一种秀雅刚健并兼备意气密丽的手笔。他所写出的文字间距宽阔,让人仿佛能感受到飞鸿舞鹤般自由自在地跳跃。这便是为什么宋荦先生赞誉:“石斋先生楷法尤精,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”

可以看出,无论是在技术层面还是情感表达上,都值得我们去细细品味。在那个时代,那些墨水里的笔触,就像是今天我们的每一次点滴,它们共同构成了一个个生命力的流动。而对于那些追求完美的人来说,他们或许会从这些墨迹中找到自己灵魂深处的一抹光芒。