在中国历史的长河中,明朝是一个极为重要的时期,它不仅见证了中国封建社会的鼎盛,也留下了深远的文化遗产和复杂的人物关系。然而,关于明朝的一种普遍观点是它“很黑暗”。这种说法通常指的是政治腐败、社会动荡以及对民众生活条件恶化等问题。但是,这个问题是否真的这么简单呢?让我们一起探索一下。

历史背景下的迷雾

在提到明朝的时候,我们首先要考虑的是这个时期所处的地理位置和经济状况。明朝以北京为中心,疆域辽阔,从东海到西藏,从南海到北方边陲,无论是自然资源还是人力资源都极为丰富。然而,这样的优势也带来了挑战,比如如何有效地管理如此广阔的领土,以及如何平衡内部各个地区之间的利益分配。

此外,由于当时科技水平有限,对农业生产力的提升相对较慢,同时人口增长速度快,加上战争消耗巨大,都使得财政压力加剧。在这样的背景下,即便是最有能力和意愿维持国家稳定的君主,也难逃经济困境。这一点,不仅体现在中央政府,还反映在地方官吏身上,他们为了增加收入而采取了一系列措施,如提高赋税、滥用权力等。

权谋与斗争中的光影

谈及明朝之黑暗,最常被提及的莫过于太监政治了。在那个时代,太监们通过各种手段获取皇帝信任,最终掌控着国家大权。他们往往利用自己的影响力来分割皇帝的心思,以此来巩固自己的地位,而这正好符合那些想通过宠臣控制政策的手势。而这些宠妃、宠臣们往往会因为一己私欲而牵连或排挤其他可能威胁自己地位的人物,最终形成了一种严重削弱中央集权的问题。

另外,在宫廷斗争中,不断出现新的起伏,使得整个帝国动荡不安。这其中包括多次内乱、外患,以及诸多野心家争夺王位导致国破山河在内的事例,这些都是造成“黑暗”形象的一个重要原因。此外,当时的人文风尚,如文学艺术作品中的讽刺与幽默,也反映出人们对于当局不满的情绪。

文化沉浮中的智慧抉择

尽管如此,在这样一种环境下,一些知识分子依然坚持传统儒学,将道德修养作为个人价值追求,并努力通过学习古代典籍来寻找治国理政之道。一批批文人墨客,如朱熹、张载等,他们致力于恢复古代文化精髓,为后世留下了一批宝贵文献,但同时也不能忽视其对于现实世界无能为力的叹息声响。

《红楼梦》、《水浒传》、《三国演义》等名著虽然描写的是不同的时间背景,但它们共同展现出一个时代人的苦乐参半的情感世界。这些作品并非单纯是一般意义上的娱乐,它们透露出作者对于那一时代深刻洞察和深切同情,是一种超越个人命运的小小希望,是一种人类永恒不变的情感诉求。

结语:从迷雾走向光芒

因此,可以说,关于明朝是否“很黑暗”的讨论是一个相对立面的议题,有阴也有阳,有黑也有白。当我们站在今天这个更加宽广开阔的历史视角上去看待,那么我们可以更客观地认识到每个时代都有其不可避免的问题,但同时每个时代也都有其独特闪耀的地方。而真正的问题应该是在于如何从混沌中找到光亮,用智慧去指导我们的行为,用爱心去温暖周围的人,让历史成为教训,而不是枷锁;让未来充满希望,而不是恐惧;让我们能够看到更多光彩,就像《史记·货殖列传》里的孔子所言:“天生烝民,以食爨。”

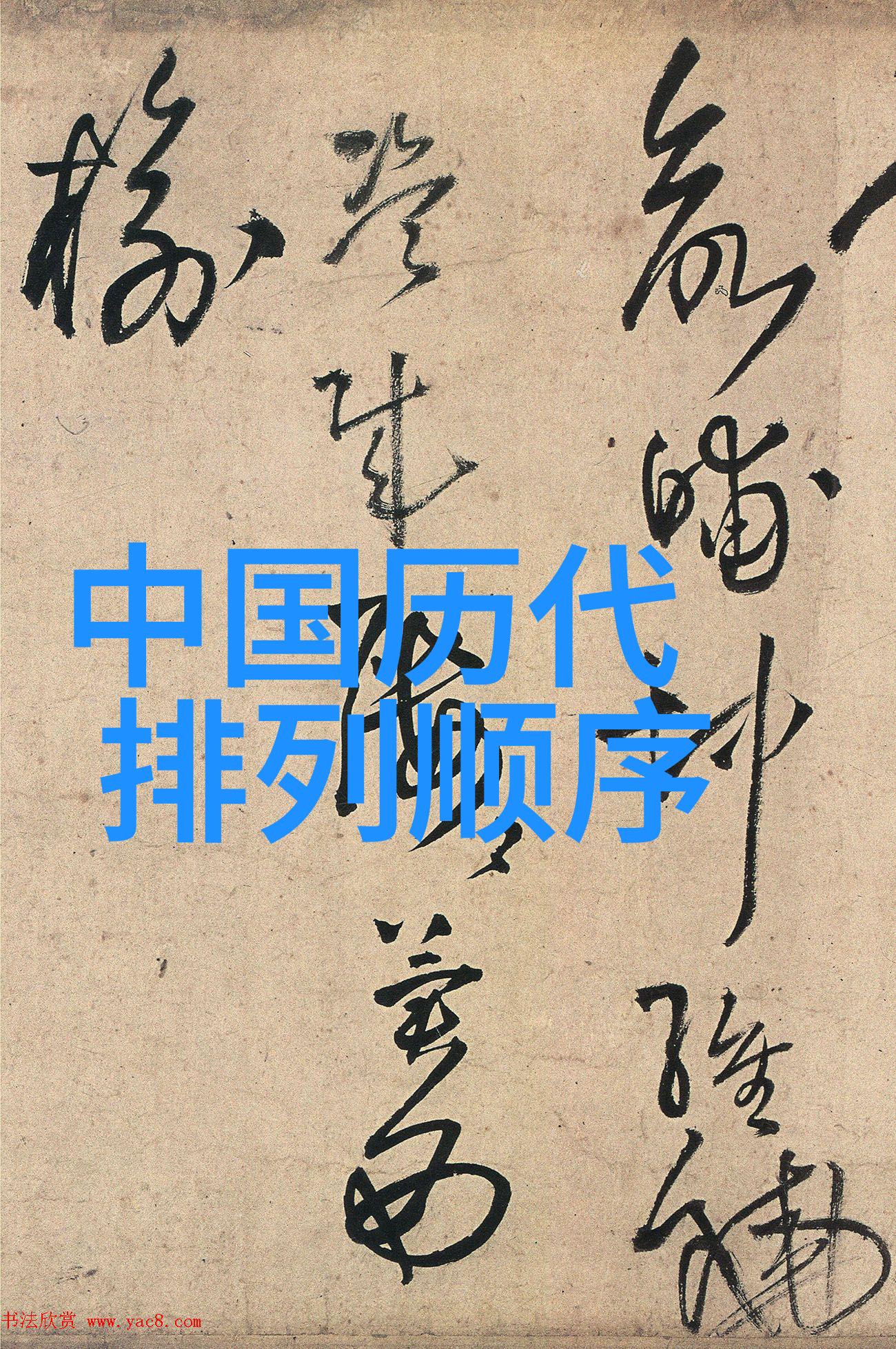

标签: 元代多少年的历史 、 历史的朝代顺序排列 、 中国历史朝代顺序图片 、 中华上下五千年完整版 、 古代朝代的顺序