贡书之路:探索元代科举制度的兴衰

在中国历史上,科举考试一直是选拔官员的重要途径之一。元朝时期,由于其对汉文化的融合和继承,以及对中央集权制政体的坚持,科举制度得到了进一步发展和完善。

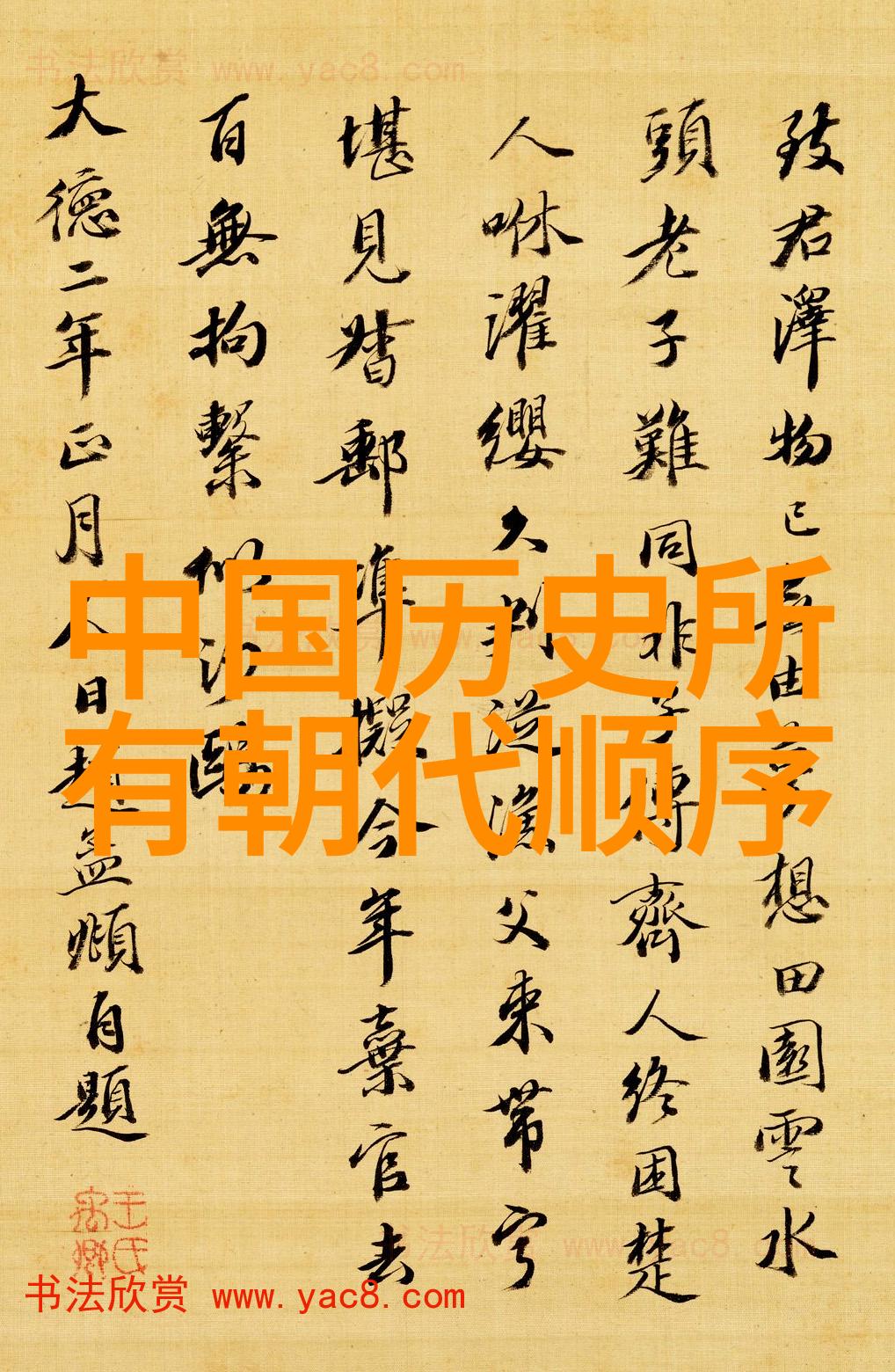

元朝科举可以追溯到蒙古帝国建立初期,当时为了吸收汉族知识分子的支持,设立了“进士”这一职位,并通过考核来选拔人才。至元末年(公元1280年),正式设立了明经、进士两种考试,以取代旧有的乡试与会试。

明经考试主要针对学者,对应今日的高等教育水平,而进士则更侧重于文学能力和政策理解,对应今日的大专或本科学历。这一体系确保了从地方到中央都有各级别的人才流动,使得整个社会更加稳定。

然而,不同地区对于科举制度的接受程度并不相同。在北方,大多数人因为受到蒙古语系影响而不太熟悉汉字,因此参加科举考试变得困难。而南方由于长期受汉文化影响,人才普遍较为丰富,这也导致南方出身的人在京城取得更多晋升机会。

此外,随着时间推移,一些特殊群体开始获得更多机会,比如边疆地区以及少数民族。这些人虽然没有深厚的地理根基,但通过学习儒家典籍和参与政治活动,他们能够凭借自己的努力进入仕途。

例如,有记载称的是宋词大家杨万里的侄子杨维垣,他因能诗文被荐入宫中,被授予翰林院编修之职,从而进入了一线政治人物。不过,这样的例子并不常见,因为即便是非满洲人的优秀人才,也需要面临着来自满洲贵族势力的竞争压力。

尽管如此,元朝晚期,即至正年间(1341-1370),由于国家内部矛盾激化、经济困难加剧等原因,加上由黑死病等疾病造成人口锐减等诸多因素,都使得这套曾经看似完美无缺的选拔机制逐渐失去了作用,最终导致其崩溃。在这个过程中,可以说是一场关于知识、身份、权力之间博弈的大戏展开,其中最终获胜的是那些拥有实力的特权阶层,而不是依靠个人才能获得提升的人们。

总结来说,无论是在筹备阶段还是实际操作过程中,“贡书之路”始终充满挑战,每一个考生都要经过艰苦卓绝的准备才能踏上这条道路。而对于当时政府来说,它不仅仅是一个选拔官员的手段,更是一个维护统治秩序与稳定的重要工具。但随着时间推移,这一系统所产生的问题日益显著,最终成为了解除后来的明清两代君主改革的一个重要原因。

标签: 明朝那些事豆瓣评分 、 东晋历史故事 、 明朝那些事儿专家点评 、 明朝各 介绍 、 中国历史故事