明清交替:传统社会结构的变迁

明朝与清朝的交替,标志着中国封建社会的一个重要时期。从1368年至1644年,明朝建立了一个相对稳定的中央集权政体;而从1644年至1912年,清朝则以满族为主导的政权在华北地区建立了自己的统治秩序。两代之间,不仅存在政治上的巨大差异,而且文化、经济、社会等各个方面都经历了一系列深刻变化。

1. 政治体系的演变

在明末,朱元璋即位后实行严格的法制和中央集权政策,这一制度在他的继承者中继续推行,但随着时间推移,它逐渐显露出过度集中和僵化的问题。李自成领导的一系列农民起义,最终导致了明朝灭亡。而清朝则通过努尔哈赤于1616年的“三藩”之一——辽东七处之役,将自己定位为抗击蒙古侵扰的先锋,并最终取代了金国成为蒙古诸部中的领袖。

2. 文化艺术的发展

明代是中国文学史上极其繁荣的时候,以毛泽东、徐渭等人的诗歌作品见证了这一时期文学创作的大放光彩。在建筑领域,则有著名的大庙宇如紫禁城和南京故宫,以及文人墨客所倡导的人文关怀与自然观念。相比之下,清代虽然没有完全丧失前一时代文化遗产,但由于满洲贵族对汉文化较少了解,因此他们更倾向于保留并发展自己的民族传统,如科举制度被用来巩固皇室及官员间的地位。

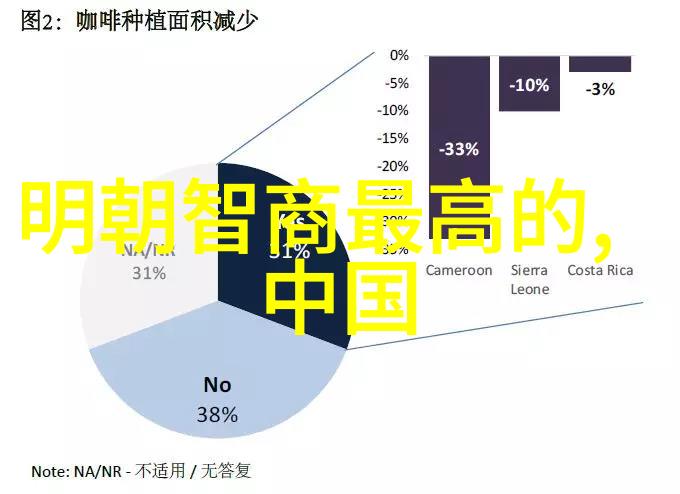

3. 经济生活的情况

在经济方面,虽然两代均有农业作为基础产业,但是由於战乱频发以及人口流动等因素,对农业生产造成重大的影响。此外,由于战争破坏和财政困难,加剧了商业活动减缓,从而限制了城市经济增长。此外,与之前不同的是,由于满洲贵族入主,他们自身有一套不同的商贸模式,这也给当时市场带来了新的变化。

4. 社会阶层与宗教信仰

关于社会阶层,在明初曾出现过一些尝试改革土地制度的手段,如“分田到户”,但实际效果有限。而到了晚期,由于地主阶级地盘扩大,也加强了一些地方豪强势力,使得整个社会矛盾更加激化。在宗教信仰方面,有研究认为,当时儒家思想仍然是官方意识形态,而道教佛教尽管受到一定程度限制,却依旧保持着广泛影响力,对民众心理进行了一定的调节作用。

总结来说,从政治体制到文化艺术,再到经济生活以及社会阶层,每个领域都经历了一次重大转变。这不仅反映出中国历史上常见的一种政治周期,即由内忧外患引发王朝衰落再至新兴力量崛起,还展示出当时复杂多样的历史现象,为后世提供宝贵经验。

标签: 中国大明历史 、 历史朱祁镇几岁说话走路 、 明 简介 、 为什么说大明战神 、 明朝十大名书