在中国历史上,明朝是由朱元璋建立的一代帝王统治了近三百年。尽管明朝有着强大的军事力量和繁荣的经济,但其政治中心却经历了几次变动。从北京到南京,再到后来的北京,这一过程反映出了一种权力斗争与地理位置因素相互作用的复杂局面。在这一过程中,明初设立首都、建制之路,以及文物遗产等方面,都值得我们深入探究。

1. 明初设立首都

朱元璋于1368年占领大都(今北京),并于1370年正式迁都至南京。这一决定具有多重意义。首先,为了巩固汉族统治,同时也为了对抗蒙古势力的威胁,将首都是设置在北方不再合适,因为那时蒙古帝国仍然是一个强大的国家。而南京位于长江下游,是一个易守难攻的地方,更为稳定安全。

2. 建制之路

在接下来的几个世纪里,虽然皇帝们偶尔会回到原有的北方首都,但这并不代表他们放弃了对南京的地位变化持有积极态度。例如,在洪武二十二年(1389年),朱元璋去世后,其子朱允炆即位,并且将国祚延续到了永乐帝手中,他选择留在南京。这表明尽管当时外部形势相对平静,但是内政问题和行政管理上的考虑,也促使他们保持或返回南京。

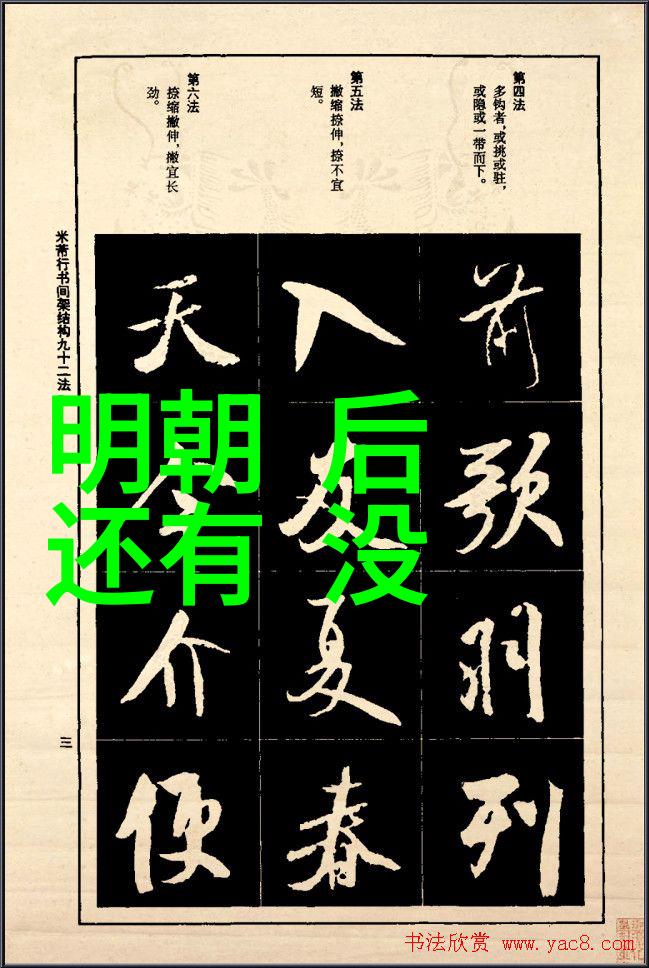

3. 文化繁荣与经济发展——文化遗产探究

随着时间的推移,尤其是在景泰、成化、弘治四朝期间,文化艺术得到空前的繁荣,而经济也取得显著进步。这一点体现在各个领域,比如文学创作、建筑艺术以及商业贸易等方面。在这些领域中的成就,不仅增强了地方政府与中央政府之间的联系,还加深了人民对于中央集权制度认同感,从而进一步巩固了皇室及其政策。

4. 都市规划与城市建设

除了文艺和经济发展以外,城市规划也是一个不可忽视的话题。在这个时期,大量的人口涌入城镇,对城市基础设施提出了更高要求。因此,有必要进行都市改造以适应人口增长及社会结构变化,如广场扩建、新市场开设等措施,这些都是显示出这座城市作为政治中心地位提升的一个重要标志。

5. 政策调整引发的地缘战略考量

当然,并不是所有时候都是如此顺利。当出现内外交困或者其他紧急情况时,比如战争爆发或是藩王叛乱,那么需要迅速调动兵力前往危机点,这时候将整个国家的大部分资源放在一个地方可能是不切实际的。此类情况下,即便是在这样的背景下,如果没有足够理由让皇帝改变意图,那么他可能会继续维持现状,即使用其他方式来处理当前的问题,而不是重新考虑是否应该搬回旧址。

总结来说,由于以上提到的各种因素,一直到宣德七年(1432)开始逐渐向北移动,当年的天顺五年(1446)更正式确定回到北京。但这段时间内,无论是因为何种原因导致这种转变,我们可以看出,在此期间,无疑是“明朝几个 设立南京为都不懈努力”的结果,是一种试错过程,最终形成了一套符合当时社会需求和条件下的政治解决方案。而这些方案则被视为中国历史上的重要篇章之一,为研究中国历史提供了丰富资料来源。

标签: 明初四大案有哪些 、 关于隋朝的历史 、 元朝建立时间 、 中国历史朝代简史 、 中国古代的朝代详细介绍