明朝是中国历史上的一个重要时期,始于1368年,至1644年结束。这个时期分为两大部分:洪武、永乐、宣德、成化、弘治和正德六个朝代,以及万历、大西和崇祯三个朝代。以下是对这些时间段内的主要皇帝进行的简要介绍。

洪武一世(1368-1398)

朱元璋在推翻蒙古王朝后,即位成为明朝的开国皇帝。他实行严苛的法律,如“九命律”等,以巩固自己的统治。此外,他还加强中央集权,改革土地制度,并且建设了长城以抵御北方民族的侵扰。

永乐一世(1402-1424)

永乐帝朱棣在位期间,大力发展海上贸易与探险活动,比如郑和七次下西洋使他被誉为“世界最伟大的航海者”。他还继续实施对地方官员的一系列考核制度,使得中央政府能够更有效地控制各省份。

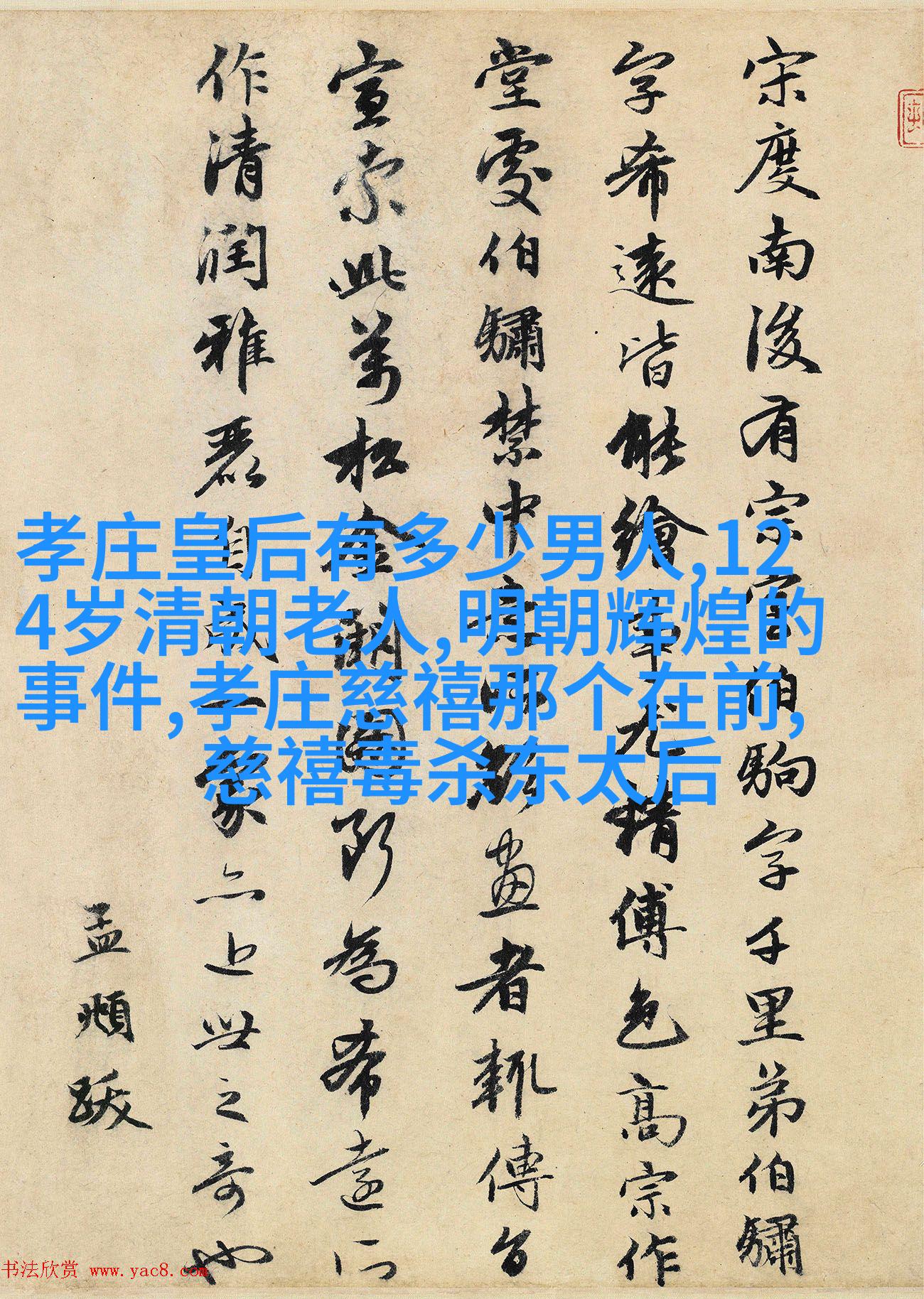

宣德一世(1425-1435)

宣德帝朱祁镇虽然在位时间不长,但他的政策仍然对后来的经济发展产生了影响。他减轻税负,鼓励农业生产,同时修建了许多公共建筑物,如北京故宫中的景山园林。

成化一世(1449-1457)

成化帝朱祁钰面临着内部矛盾以及边疆战事的问题。在其统治末期,由于外患频发,他不得不加强军备并采取了一些削弱藩镇势力的措施来维护国家安全。

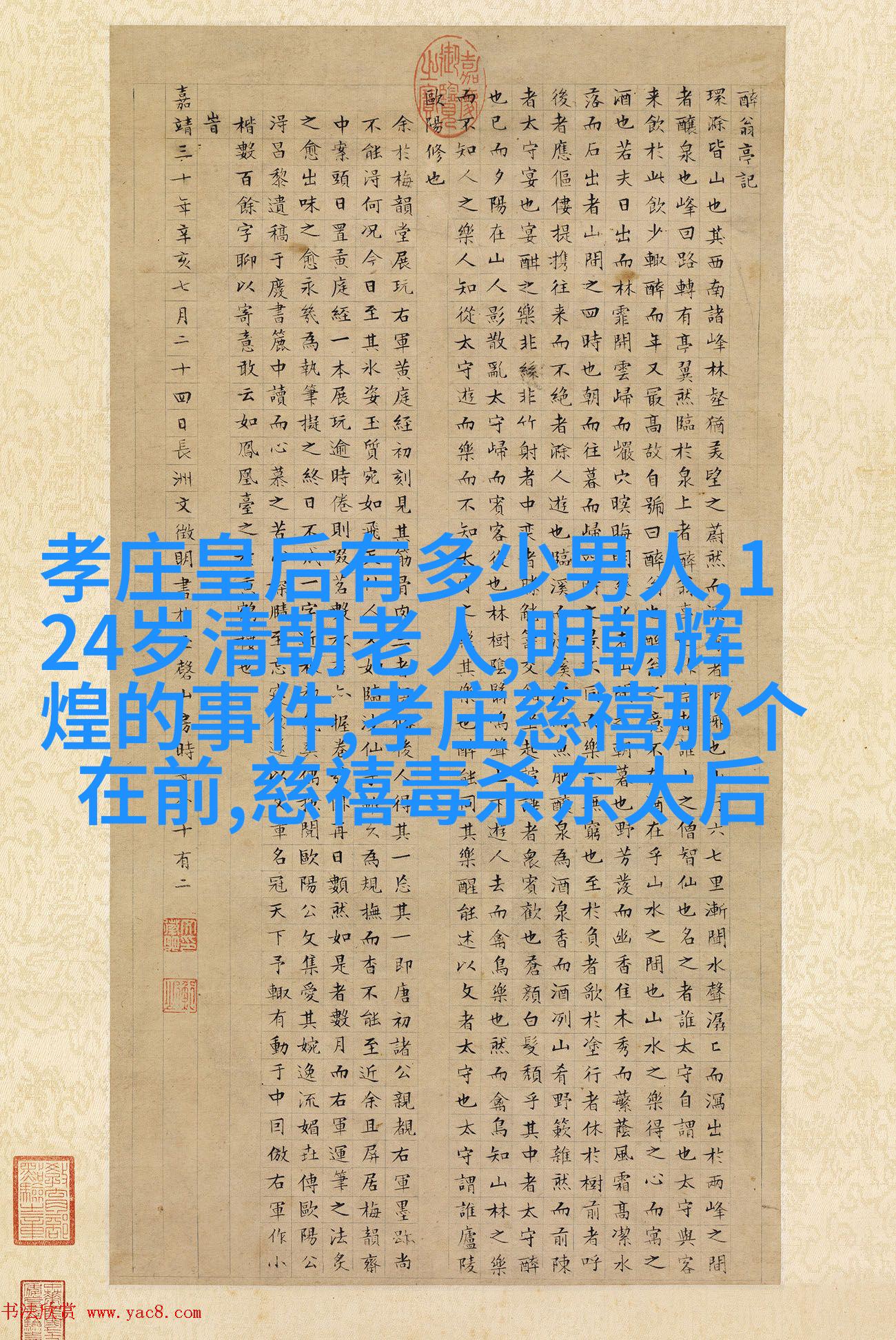

弘治一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十(1477-1506)

弘治君主即位初期,对外则通过与日本及东南亚国家建立友好关系来稳定周边环境;而国内,则重视文化教育,一度出现了一批学术家士出身的人才政治家,其中包括著名的宦官杨廷和等人,他们都有很高的地位,并参与到国家的大政决策中去。

正德一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十21(1506-1521)

正德君主因其软弱无能,被认为是一位非常懒惰且缺乏政治远见的小皇帝。他的统治期间,无数问题积累起来,最终导致了民变爆发以及天文之乱等社会动荡事件,这些都是明朝晚期由衰退转向崩溃的一个标志性事件之一。