在中国历史上,明朝是一个极具代表性的封建王朝,它从1368年至1644年统治了大约276年的时间。在这段时期内,明朝的君主们通常被认为是神圣无比、拥有绝对权力的统治者。但实际上,这些皇帝之间也存在着复杂的政治关系和等级制度,其中一个重要的问题就是他们在官方场合中的排位问题。那么,明朝君主们的排名是如何确定的呢?这一切又背后隐藏着怎样的政治斗争和社会现象?

一、史料分析与考古发现

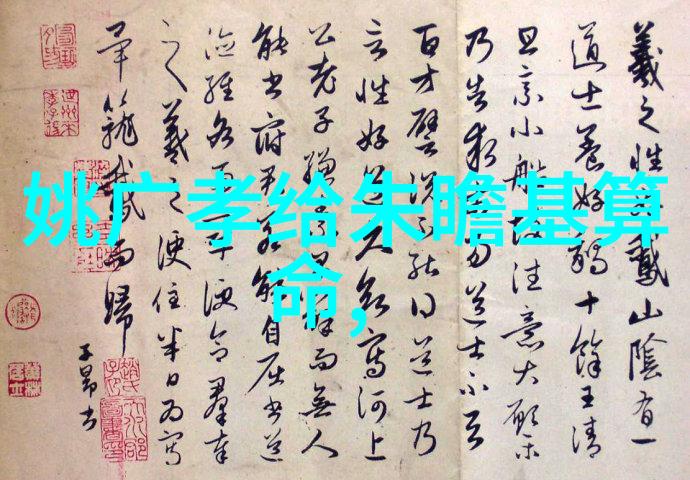

为了揭开这个谜团,我们首先需要回顾一下当时的历史文献资料以及考古学上的发现。《明史》、《太祖实录》等正史记载中虽然没有直接说明关于皇帝排位的一般规则,但可以通过一些特定事件或例子间接推测出部分信息。此外,随着时间推移,对于早期历史事件进行研究的人文学科领域有所进展,如考古学家可能会在故宫博物院或者其他地方发现一些相关文物,可以帮助我们了解那时候人们对于皇权秩序认知的一些线索。

例如,在清代初年的《清实录》中,有一篇关于朱棣(即洪武帝)生前为何要改变他儿子朱标(应天帝)的继承顺序的事情。这件事情表明,即使是在晚期,也仍然存在对于早期继承人排序的一种讨论与调整。这样的变化反映了当时对家族内部权力结构和排列方法不断调整的情况。

二、宗室成员的地位

除了直系亲属以外,还有许多宗室成员因为其特殊的地位而受到关注。在官职系统中,他们通常占据较高地位,比如掌握军队指挥权或参与国家决策。而这些人的确立地位不仅仅依赖于他们本身拥有的力量,更取决于他们与中央政府之间的情报网络、个人关系网以及他们能否获得国王支持。

根据研究,如果某个宗室成员能够结识并得到国王信任,他就有可能成为未来继承人的候选人,从而影响到整个家族内部的地盘划分。这种情况下,他们不仅需要展示自己的能力,还必须保持良好的外交手腕,以便维护自己在家庭中的位置,同时还得小心避免触怒其他竞争者以防止遭到排挤。

三、祭祀礼仪中的体现

另外,在很多文化传统里,如祭祀活动中显示出的尊卑差异也是一个重要线索。在中国传统文化中,每个月都有一系列节日,其中包括供奉祖先和神灵的大型祭典,这些活动通常伴随着严格规定的人数排序。在这些正式场合,任何错误都会导致严重后果,因此很难想象没有一种规范来指导这些举行仪式的人员如何正确执行事务。

由于每个月都有不同的节日,并且不同地区也有自己的习俗,所以理论上应当有一套详细规则来指导各级官员及百姓如何参加这类仪式,而其中最关键的是确保所有参与人员遵守既定的秩序,不打乱既定的界限。如果缺少此类规则,那么维持秩序将变得非常困难甚至是不可能完成任务的话题出现混乱必然发生。

四、大臣们与族谱

族谱作为家族血缘连带关系的一个记录工具,其内容涉及多方面的事项——包括婚姻联姻、财产转移,以及更多隐晦但决定性地影响家族行为模式的事项。不过,我们注意到族谱并不是唯一可靠来源,因为它往往会忽略那些不符合作者意图或未被视作“正派”行为的事实。

然而,不同的地方势力控制下的族谱编纂标准相去甚远,使得公平评价及其准确性成为了一个挑战。而且,由于族谱编制过程需经历多代演变,其精确度也因此受到了质疑。尽管如此,它仍旧提供了一种理解过去社会动态状态的手段,而且它更容易获取到的数据比直接查阅原始文件更加方便快捷,所以它常常被用作补充理解之用。

综上所述,无论从哪个角度看待,都可以看出明朝期间有关君主排名前后的问题,是一个复杂而微妙的问题。这不仅涉及到了法律法规,也牵扯了社交伦理观念,更深层次上反映了那个时代的人口分布、经济发展水平以及社会结构状况。通过分析这些不同方面,我们可以逐渐揭开那个时代对“谁应该坐在哪里”的答案,而这个答案本身就蕴含了那时代众多民众生活方式的一个缩影。

标签: 康熙死亡原因被揭开 、 刘伯温算到了 、 明朝的16个奇葩 、 明朝冯胜后代世系排列 、 三国之后是什么朝代